Karim Moutarrif

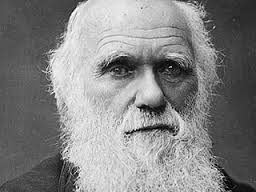

Ce qui m’avait frappé dans cette photo de la fin du dix-neuvième siècle, c’était l’expression de son visage.

Le visage est un livre que l’on peut prendre le temps de lire. Il raconte une vie. Un regard triste et d’un infini désespoir. Un regard d’une immense tendresse qui disait « Je n’ai jamais voulu tout ça ».

Il avait fini par se faire oublier, loin des mondanités dans sa ferme. C’était le regard de quelqu’un dont avait trahi la pensée, meurtri par la déformation de ses écrits, anéanti par la récupération idéologique de son travail. Désabusé, voilà le mot, c’était ce qui s’en dégageait. Il ne fallait plus s’attendre à la moindre réaction de sa part.

Comble de l’ironie, à la fin de sa vie, il ressemblait à un orang-outang avec sa barbe qui lui envahissait le visage. Une barbe blanche et ce regard qui faisait aussi penser à un orang-outang. Ironie du destin aussi pour quelqu’un qui avait tenté de comprendre la chaîne de la vie.

Ce regard là m’a obsédé. Je l’ai retrouvé partout. Chaque fois que je me suis arrêté pour voir le ciel, l’air, la fourmi, le lézard ou mes semblables. Chaque fois j’y ai vu la domination.

Quand je regarde un singe, je le trouve bien plus sympathique que moi, avec l’avantage de ne pas devenir agressif gratuitement.

Il fut oublié, même star malgré lui, dans le cycle humain sans fin.

Charles Darwin, que j’ai retrouvé sur le tard, me parlait à travers sa photo, qui à l’heure où je griffonne ces choses, avait déjà deux siècles de traversée dans l’histoire fugace de l’humanité. Et je suis parti visiter le passé pour comprendre ce que le langage de son corps disait, ce qui ne m’avait pas été dit. Je me suis dédoublé pour arrimer le temps au temps.

Il est épuisant de parler, c’est certainement la raison pour laquelle certains êtres humains décident d’afficher, d’entrée, sur leur visage, ce qu’ils sont vraiment et qu’il est inutile de répéter à chaque nouvelle rencontre. Ce sont des gens qui deviennent efficaces dans leur échange avec autrui. Point n’est utile de se lancer dans des tirades démonstratives pour soutenir ce point de vue ou celui là. La parole devenait concise, le regard, éloquent et le souffle devenait rare.

La tristesse envahissait l’immensité de ce regard. Un vieux slogan que je m’étais forgé par le passé me revint à l’esprit : « Eclatez vous mais n’oubliez pas que le monde est triste ». Pour se régénérer, se reconstituer, il est vital de pouvoir se retirer quelque part. Pour passer à travers le désespoir tranquille.

Darwin disait vrai sur beaucoup de choses de la nature. Des choses qui nous concernent. Mais la censure voulut, dans sa plus grande hypocrisie, limiter ça aux autres êtres vivants, la gent humaine étant au dessus de tout. En même temps, on inaugurait l’ère de l’accumulation sans limites et de l’armée industrielle universelle.

Juste avant que ça ne prenne de l’ampleur, juste avant le déferlement, Charles a visité la vie, comme peu l’avaient fait par le passé.

Charles avait déjà constaté que ce qu’il voyait chez les autres êtres vivants, s’appliquait aussi à nous.

Quand je regarde le monde aller, avec ce regard, il n’a pas besoin de parler.

C’est la loi du plus fort à l’intérieur de la même espèce, l’espèce humaine et rien d’autre, l’argent servant à amortir les chocs, saupoudré avec parcimonie, à doses palliatives.

Darwin m’accompagna tout au long de ce périple et j’ai senti son regard partout où j’ai posé le mien. Comme il avait fait partie, de fait, de tous ces bonhommes qu’on vous colle d’office dans votre pedigree, de Pascal à Ibn Khaldoun et les autres. Je lui ai pris le coude et j’ai cheminé avec lui. Il marchait doucement comme l’âge le lui imposait et je ne voulais pas le brusquer. Il avait fini la course depuis longtemps, maintenant il attendait sereinement le Grand Départ.

C’est ainsi que j’aurais voulu cette rencontre, j’en ai rêvé pendant des nuits et des nuits et au bout du désespoir, je me suis rendu compte qu’il ne reviendrait pas mais que son fantôme était là. Alors j’ai continué au conditionnel, parce que rien ne me l’interdisait, ce périple fabuleux avec un esprit.

Je revenais d’un long voyage, j’avais perdu prise en cette terre. Les terres ne m’importaient plus à vrai dire.

Je me souvenais de ce jeune homme, frère d’une amie, qui m’avait tiré les cartes. J’avais retenu : « Tu feras un grand voyage ». A l’époque je n’y aurais pas pensé, une seule seconde. Et puis cette autre voyante qui avait questionné « Vous partez en Sibérie ? ». C’est vrai qu’elle venait de ce que l’on appelait l’Est. C’était sa seule référence au froid.

Nous partîmes vers le froid, faire cette expérience extrême, tous les jours de la vie. S’habituer à vivre six mois, emballés dans des vêtements pour le froid. Attendre avec impatience les beaux jours pour tout ouvrir et laisser l’air traverser la demeure. La chaleur tropicale de l’été puis le retour à l’hiver. Et des températures qui oscillent entre moins 45 et plus 45.

Avec le recul, je constatais qu’on pouvait s’adapter à tout, même à l’incroyable, vu d’ici, ou la chute de neige la plus insignifiante devenait catastrophe nationale.

De magnifiques stalactites de glace se développaient tout le long de l’hiver, sur mon balcon arrière grâce à un défaut du toit. Un spectacle unique, dès que je veux regarder le ciel.

Moins vingt non, ça ne leur entrait pas dans l’esprit

Le monsieur qui se trouvait à deux tables de moi ne dégageait que respect et dignité.

Il avait l’air très sérieux dans ce qu’il faisait. Il avait la peau très foncée et les cheveux grisonnant aux temps, Des lunettes en simili écaille perchées à l’extrême sud de son nez. Il était très concentré dans le déchiffrage d’une page de journal, un stylo en main et prenant des notes. Comme s’il épluchait un dossier captivant, il semblait faire des calculs. En effet, il jouait avec les probabilités. De temps en temps il levait la tête pour accrocher du regard l’image sur l’écran suspendu au dessus des têtes, il y en avait d’ailleurs trois de télés allumées. Le décor était des plus standard, formica simili bois et motifs synthétiques collés dessus se répétant en frise. De toute façon, ils se fichaient du décor, ils venaient pour jouer, la tête en l’air, consommant en automates. Ils repartiront déçus mais reviendront demain pour tout recommencer, les analyses, les échanges de tuyaux et les combinaisons gagnantes. Un bar standard, perdu loin au nord de la lieue du ban, au bout de la ligne de chemin de fer. Un bar où l’on se gave en masse de courses de chevaux, de loto et de jeux légaux payants arrosés de quelques breuvages alcoolisés. Un temple où les plus pauvres se droguent d’illusions pour les pauvres

Plus au sud la grande ville s’était d’avantage densifiée. J’avais perdu l’habitude et je me demandais si j’allais résister au bruit et à la violence de cette cité tentaculaire qui ne finissait pas de s’étendre.

Elle avait déjà rongé l’âme d’une multitude de villes et de villages devenus fantômes, asservis, défigurés par la voie ferrée ou l’autoroute. Pendant les longs voyages en train, vers le bout du monde, s’étalaient les dégâts.

En plus je ne sais pour quelle raison, ils avaient décidés que la vie serait suspendue. Ainsi je me demandais comment on pouvait vivre comme ça, en l’air, treize ou quatorze étages au dessus du sol. Comment des paysans qu’ont été ces immigrants ont digéré le traumatisme ?

Du Massif Central ou d’Indochine. Je n’étais plus dans le grand silence blanc. C’était l’Europe dense, bavarde, bruyante.

Je regardais autour de moi le décor et je voyais ce qu’il avait raconté. Je voyais les luttes féroces livrées en dilettante pour s’approprier le territoire et la richesse. Choses que l’on ne perçoit pas en traversant ce paysage gris, de bric et broc, dans un train de banlieue, quand on n’a pas fini de dormir ou quand on revient et qu’on rêve que d’une chose, son lit.

Le train permettait ce regard, les friches industrielles qui deviennent objet de la convoitise des bâtisseurs, les terrains de l’industrie que les promoteurs immobiliers récupèrent, pour faire des affaires en or et le contrôle perdu sur ces territoires de tous les fantasmes.

Un air de piano m’a extirpé de ces réflexions.

Un air qui me plongeait dans ma candeur d’enfant, il y avait aussi l’accordéon. Un instrument qui m’avait traumatisé, en bien, tout petit aussi.

Nos retrouvailles avec mon frère furent finalement sympathiques. En fait je ne l’avais pas encore écouté. Par hégémonie. Je venais de le faire pour la première fois. J’avais presque la cinquantaine. Je venais à peine de me rendre compte que mon petit frère disait mon grand frère quand il parlait de moi, comme je faisais en évoquant, l’autre frère, le plus grand de tous, que j’admirais comme un dieu. Je réalisais que lui aussi ne s’était pas rendu compte.

Je réalisais l’impact que j’avais eu, celui que j’avais reçu.

J’étais au cœur d’une cité construite au début du siècle dernier déjà. Les pieds sur le pavé et la tête dans cette brique rouge qui fut la charnière d’un siècle à l’autre. J’étais perdu entre des mondes et heureux de ma déperdition. Je n ‘avais plus rien de ces choses matérielles qui vous encombrent.

Je revoyais mon grand père sur son dromadaire. Du temps où il était encore dans le désert. J’essayais de trouver la paix et il fallait à nouveau changer de langue et changer de tête.

One

One – si grand My name is bereshit qui soudain surgit face à nous, comme un caprice, et pourtant inexorable… les ombres sont devenues matière, montagnes, et plaines fertiles, c’est peut-être cela, au commencement (c’est ainsi que la première fois j’ai appris bereshit), quand tout advient soudainement… c’est peut-être cela qui est petit et nous qui sommes grands, en allongeant le bras, henâk, on peut presque toucher My name is Saudi, à sa gauche Jordan, et encore plus à gauche, comme pour clore l’horizon, Israil – à l’arrière (inch’Allah), Ramses et Moshé nous protègent, nous attendent : My name is Sinai.

– si grand My name is bereshit qui soudain surgit face à nous, comme un caprice, et pourtant inexorable… les ombres sont devenues matière, montagnes, et plaines fertiles, c’est peut-être cela, au commencement (c’est ainsi que la première fois j’ai appris bereshit), quand tout advient soudainement… c’est peut-être cela qui est petit et nous qui sommes grands, en allongeant le bras, henâk, on peut presque toucher My name is Saudi, à sa gauche Jordan, et encore plus à gauche, comme pour clore l’horizon, Israil – à l’arrière (inch’Allah), Ramses et Moshé nous protègent, nous attendent : My name is Sinai.  Pendant un moment le temps s’arrête, My name is Youssef et My name is Muhammed, nous sommes petits et immenses dans l’immense et petit univers, et sham’s caresse sa peau olivâtre, ses grands yeux, son sourire doux et fier. C’est un Prince, il est jeune, il est beau, je voudrais… mais que dis-je ? yalla (My name is…), le temps reprend son cours, il faut se mettre au travail. Démêler et tirer des mètres et des mètres de fil transparent, enfiler les hameçons et les cacher à l’intérieur de petits morceaux de My name is samak mat, mort, affreusement puant, et puis lancer les fils à l’eau, un fil Muhammed, un fil Youssef, pour caresser les profondeurs de la mer, de haut en bas, de bas en haut, shueya shueya, et puis yalla, yalla, un coup sec… shit, et merde ! Mais Muhammed sourit : My name is mah fihsh… maalesh, ce n’est rien, allez, encore, shueya, à la recherche d’autres samaka, ou plus précisément aasmak, mais vivants. Oh, je le connais bien ce métier, il est né dans la mer, « moi », Youssef, depuis toujours je sais aller dans l’eau. Mais quand j’étais plus jeune j’étais plus effronté, moins sensible, ou peut-être je ne pêchais jamais rien… quand le premier My name is samak (qui parfois est ismak…), mord à l’hameçon et se débat, Muhammed le libère, le jette au fond de la barque, et puis, comme Yanez (Salgari, lectures italiennes, Les tigres de la Malaisie) il allume une énième cigarette et regarde, nostalgique, l’horizon ; moi, en revanche, je regarde My name is samak (ou ismak, etc.) qui s’agite saute tombe resaute retombe, et je vois je comprends qu’il est en train de se noyer d’étouffer l’air lui manque l’air c’est-à-dire l’eau et il étouffe, et je me sens suffoquer avec lui – mais… Ehi Muhammed, Muhammed, My name is… je me tords les mains, je m’attrape le cou, je le serre, chicken like, je tire la langue, je voudrais, aiwa, oui, je voudrais, si je ne peux pas le sauver, au moins le tuer, ce bénit maudit samak, je voudrais le tuer pour le sauver de l’étouffement, mais je ne sais pas comment faire, je n’ose pas, je voudrais que ce soit lui, Muhammed, qui le fasse, mais Muhammed me regarde avec un sourire mélancolique, comme si derrière moi il voyait bereshit et l’univers entier… il ne dit rien, mais il allume, comme Yanez, une ennième cigarette – il parle seulement quand, après une éternité (quelques minutes en fait, mais de quoi est faite l’éternité ?), après un dernier spasme, plus violent, samak retombe au fond de la petite embarcation pour ne plus bouger; c’est seulement à ce moment-là que Muhammed parle, il a toujours son sourire mélancolique, il montre samak d’un geste pudique mais regarde au-delà, il regarde l’horizon et dit : mat. Mort. Ainsi, jour après jour, et plusieurs fois par jour, les samak, au fond de la barque, se débattent puis deviennent mat, et s’ils sont trop petits, souvent mat eux aussi, ils serviront un jour d’appât ; les samak vivants adorent les samak mat. On s’habitue, on n’y pense plus, mais moi, je ne m’y suis pas habitué, je n’y suis pas arrivé – parfois il arrive de pêcher un petit samak, de ceux que… faut-il les garder? et hop, à l’eau, même si je ne devrais pas: quelle joie (mais selon quelle logique décide-t-on de le faire ou non? Mystère… je me rappelle une fois, un petit samak, je lui souris et je dis tout doucement: à l’eau? Muhammed, lui aussi, hésite, il est sur le point de le libérer, et finalement non, hop, au fond de la barque… je n’ose pas intervenir, je ne peux quand même pas rejeter à la mer toute la pêche…) ; d’autres fois on ne pêche rien, cela arrive, et c’est une joie aussi, même si elle est plus diffuse et plus angoissée, car à tout moment on pourrait ressentir une secousse : c’est un samak, un bon, et le voilà au fond de la barque à se contorsionner, … Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas comme ça, j’étais plus effronté, et je ne pêchais rien. Mais il n’y avait pas Saudi, il n’y avait pas Israil. Il n’y avait pas les fils à démêler, il n’y avait pas Muhammed et nos interminables conversations entre un samak et l’autre– moi qui ne parle pas sa langue, lui qui ne parle la mienne, il ne sait dire que son omnipotent My name is ; c’est de là qu’il part pour nommer le monde, en indiquant (pour l’indiquer) – un peu comme Adam dans le deuxième récit de la création, ou Wittgenstein – c’est vrai ! – dans le Tractatus logico-philosophicus –, et me l’enseigner, à moi qui volontiers l’apprends; ou peut-être, comme quand My name is bereshit, est-ce le monde qui se décompose en ses différentes parties, en ses multiples sentiments , et s’avance ainsi en tendant la main, pour se présenter à travers la voix de Muhammed; ou, mieux, pour naître, comme si cette voix était le verbe, et nos matins, l’instant renouvelé de la création: My name is… Douce victoire d’un panthéisme des justes, je peux écouter le soleil, les pierres, le temps lui-même: dayman (My name is…) – c’est beau de tuer, même si cela me pèse. Même les samak qui se débattent sont beaux- mais c’est terrible, la vie, la mort, l’un oui, l’autre non, on hésite, il suffit d’un instant, et puis le destin, le hasard… Mentre, My name is, ne parlo con Muhammed, per conoscere insieme all’universo la sua vita, e lui la mia… (I know, I just changed my language, a few words ago… but if you can read Italian, go on, you will understand why.)

Pendant un moment le temps s’arrête, My name is Youssef et My name is Muhammed, nous sommes petits et immenses dans l’immense et petit univers, et sham’s caresse sa peau olivâtre, ses grands yeux, son sourire doux et fier. C’est un Prince, il est jeune, il est beau, je voudrais… mais que dis-je ? yalla (My name is…), le temps reprend son cours, il faut se mettre au travail. Démêler et tirer des mètres et des mètres de fil transparent, enfiler les hameçons et les cacher à l’intérieur de petits morceaux de My name is samak mat, mort, affreusement puant, et puis lancer les fils à l’eau, un fil Muhammed, un fil Youssef, pour caresser les profondeurs de la mer, de haut en bas, de bas en haut, shueya shueya, et puis yalla, yalla, un coup sec… shit, et merde ! Mais Muhammed sourit : My name is mah fihsh… maalesh, ce n’est rien, allez, encore, shueya, à la recherche d’autres samaka, ou plus précisément aasmak, mais vivants. Oh, je le connais bien ce métier, il est né dans la mer, « moi », Youssef, depuis toujours je sais aller dans l’eau. Mais quand j’étais plus jeune j’étais plus effronté, moins sensible, ou peut-être je ne pêchais jamais rien… quand le premier My name is samak (qui parfois est ismak…), mord à l’hameçon et se débat, Muhammed le libère, le jette au fond de la barque, et puis, comme Yanez (Salgari, lectures italiennes, Les tigres de la Malaisie) il allume une énième cigarette et regarde, nostalgique, l’horizon ; moi, en revanche, je regarde My name is samak (ou ismak, etc.) qui s’agite saute tombe resaute retombe, et je vois je comprends qu’il est en train de se noyer d’étouffer l’air lui manque l’air c’est-à-dire l’eau et il étouffe, et je me sens suffoquer avec lui – mais… Ehi Muhammed, Muhammed, My name is… je me tords les mains, je m’attrape le cou, je le serre, chicken like, je tire la langue, je voudrais, aiwa, oui, je voudrais, si je ne peux pas le sauver, au moins le tuer, ce bénit maudit samak, je voudrais le tuer pour le sauver de l’étouffement, mais je ne sais pas comment faire, je n’ose pas, je voudrais que ce soit lui, Muhammed, qui le fasse, mais Muhammed me regarde avec un sourire mélancolique, comme si derrière moi il voyait bereshit et l’univers entier… il ne dit rien, mais il allume, comme Yanez, une ennième cigarette – il parle seulement quand, après une éternité (quelques minutes en fait, mais de quoi est faite l’éternité ?), après un dernier spasme, plus violent, samak retombe au fond de la petite embarcation pour ne plus bouger; c’est seulement à ce moment-là que Muhammed parle, il a toujours son sourire mélancolique, il montre samak d’un geste pudique mais regarde au-delà, il regarde l’horizon et dit : mat. Mort. Ainsi, jour après jour, et plusieurs fois par jour, les samak, au fond de la barque, se débattent puis deviennent mat, et s’ils sont trop petits, souvent mat eux aussi, ils serviront un jour d’appât ; les samak vivants adorent les samak mat. On s’habitue, on n’y pense plus, mais moi, je ne m’y suis pas habitué, je n’y suis pas arrivé – parfois il arrive de pêcher un petit samak, de ceux que… faut-il les garder? et hop, à l’eau, même si je ne devrais pas: quelle joie (mais selon quelle logique décide-t-on de le faire ou non? Mystère… je me rappelle une fois, un petit samak, je lui souris et je dis tout doucement: à l’eau? Muhammed, lui aussi, hésite, il est sur le point de le libérer, et finalement non, hop, au fond de la barque… je n’ose pas intervenir, je ne peux quand même pas rejeter à la mer toute la pêche…) ; d’autres fois on ne pêche rien, cela arrive, et c’est une joie aussi, même si elle est plus diffuse et plus angoissée, car à tout moment on pourrait ressentir une secousse : c’est un samak, un bon, et le voilà au fond de la barque à se contorsionner, … Quand j’étais plus jeune, je n’étais pas comme ça, j’étais plus effronté, et je ne pêchais rien. Mais il n’y avait pas Saudi, il n’y avait pas Israil. Il n’y avait pas les fils à démêler, il n’y avait pas Muhammed et nos interminables conversations entre un samak et l’autre– moi qui ne parle pas sa langue, lui qui ne parle la mienne, il ne sait dire que son omnipotent My name is ; c’est de là qu’il part pour nommer le monde, en indiquant (pour l’indiquer) – un peu comme Adam dans le deuxième récit de la création, ou Wittgenstein – c’est vrai ! – dans le Tractatus logico-philosophicus –, et me l’enseigner, à moi qui volontiers l’apprends; ou peut-être, comme quand My name is bereshit, est-ce le monde qui se décompose en ses différentes parties, en ses multiples sentiments , et s’avance ainsi en tendant la main, pour se présenter à travers la voix de Muhammed; ou, mieux, pour naître, comme si cette voix était le verbe, et nos matins, l’instant renouvelé de la création: My name is… Douce victoire d’un panthéisme des justes, je peux écouter le soleil, les pierres, le temps lui-même: dayman (My name is…) – c’est beau de tuer, même si cela me pèse. Même les samak qui se débattent sont beaux- mais c’est terrible, la vie, la mort, l’un oui, l’autre non, on hésite, il suffit d’un instant, et puis le destin, le hasard… Mentre, My name is, ne parlo con Muhammed, per conoscere insieme all’universo la sua vita, e lui la mia… (I know, I just changed my language, a few words ago… but if you can read Italian, go on, you will understand why.)