Philippe Démeron*

…

Il voulait refaire le monde

pour que chacun soit heureux.

Mais lui-même ne tenait qu’à un fil,

car c’était un soldat en papier

Boulat Okoudjava

…

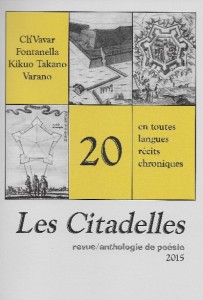

Si, comme le dit le poète Pedro Sin Cerebro « le présent est toujours le résultat d’une longue, longue attente », c’est aujourd’hui à l’aune des Citadelles une attente de vingt ans, puisque le premier numéro date de 1996 et qu’il ne paraît qu’un numéro par an !

Notre revue de papier, cette anthologie, est ouverte à la diversité des voix poétiques, pas seulement celle de chaque auteur mais aussi celle du style et du choix du mode d’expression. Un éclectisme, venu d’abord « naturellement », au rythme des textes reçus, et par la suite recherché consciemment. La revue ambitionne plus que jamais d’être le reflet de ces différentes voix et recherches d’écriture d’aujourd’hui ainsi que, dans la mesure du possible – car le champ est évidemment immense et on ne peut que « butiner large » – l’écho de différentes langues.

La diversité linguistique comme source de richesse est en effet pour nous une valeur, dans un monde à la fois curieusement cloisonné malgré les nouveaux moyens de communication, qui sont aussi une source d’uniformisation. Certes, toutes les langues n’ont pas les mêmes référents, le même arrière-plan culturel, la même notoriété etc. mais toutes sont passionnantes à découvrir et c’est respirer plus largement que de passer de l’une à l’autre.

Raisons pour lesquelles la revue comporte de nombreuses traductions, souvent juxtaposées au texte original. Solution qui autorise non seulement la comparaison de la langue écrite mais aussi celle des flux sonores. Mais surtout, à mon sens, la présentation bilingue ne juxtapose pas, elle a pour effet de construire un nouvel objet littéraire, un tout indissociable, la traduction dût-elle alors sembler être en position subordonnée.

La modestie convient au revuiste ; il ne prétend en effet qu’élaborer et proposer une promenade possible dans la réunion de diverses écritures poétiques mélangées, et l’on sait bien qu’une revue de poésie, étant faite de poésie, « ça dit, littéralement et dans tous les sens ! ».

La revue publie principalement des contemporains mais ne craint pas de faire une place aux auteurs du passé : Marceline Desbordes-Valmore, Samain, de Régnier ou Antoinette Deshoulières ont leur place dans Les Citadelles. La période, le style ou l’école ne sont pas primordiaux. Le plus important, ce qui conditionne la qualité du poème, c’est pour moi la cohérence du texte par rapport au projet d’écriture. Le lecteur contemporain est rompu à identifier le parti pris d’écriture dès les premières lignes, les premiers mots, ou même l’aspect général ou la disposition du texte écrit.

Dans cette promenade sur ce qu’il est convenu de considérer comme des lisières, des marges/marches, il faut mentionner cette frange qui s’appelle la poésie en prose. C’est pourquoi, sans accorder toutefois trop de portée à la distinction vers/prose, il est proposé dans ce numéro une rubrique « récits » faite de textes en général non narratifs et de longueur inhabituelle.

Comme l’image du tableau ou du film, la poésie a ce pouvoir de faire cohabiter des perspectives différentes dans l’unique espace du poème. Une phrase crée son propre espace, qui existe par référence à celui qu’une autre phrase a créé, comme un volume suggéré, en regard d’étendues à deux dimensions, s’affirme avec plus de présence. C’est pourquoi il faut réfléchir aux rapports entre le texte et l’image.

Les montages texte / photogrammes de Mauricio Hernández, Rod Mengham ou Joël Grip, de même que les dvd de films proposés plusieurs fois avec la revue, ont montré la fertilité de ces rapprochements.

Le poète Peter Horn, réécrivant les Métamorphoses d’Ovide sur la terre sud-africaine, expose le processus par lequel le poème (comme toute création) s’engendre lui-même :

Au début les poètes n’existaient pas

mais le premier poème fabriqué engendra le second :

comme aucun poème n’a de sens par lui-même

le premier poème impliquait tous les autres

qui devaient encore être écrits

et tous les poèmes qui furent écrits se souviennent

[du premier.

Une revue de poésie, qui appelle de nouveaux textes, de nouvelles voix, bourgeonne elle aussi. Puisque chaque année revient l’envie de persévérer dans la parole poétique, nous espérons, au-delà de nos vingt ans, pouvoir continuer dans cette « longue, longue attente », mais aussi de vivre le présent avec « ce cadeau d’altérité » qu’est la poésie.

*Cet article est paru dans le n° 20 de la revue Les Citadelles, dont Philippe Démeron est le directeur.

![green-wallpaper-34[1]](https://viceversaonline.ca/wp-content/uploads/2015/05/green-wallpaper-341-300x169.jpg)

![bleu[1]](https://viceversaonline.ca/wp-content/uploads/2014/12/bleu1-150x150.jpg)