Karim Moutarrif

C’est un écrit qui s’étale sur trois décennies, au moment où une tendance commençait à s’installer dans la société, à l’Ouest. Il y a trente ans déjà…..

___________

Si je regardais les choses sous emprise, je dirais que je n’ai plus le temps. Je ne connais pas de lieux de rencontres qui soient sains. Je rentre chez moi crevé et je n’ai guère envie de faire du social quand j’ai juste besoin d’écouter mon corps. Mais ma libido me harcèle pour que je lui consacre du temps et j’essaie de le trouver. Alors en attendant de le trouver je parcours de temps en temps des annonces de rencontres. Surtout j’essaie de m’imaginer les portraits de femme sur lesquels je m’attarde. Les descriptions se font toujours en termes élogieux, maniant le verbe à vous en donner le vertige. En quelques phrases lapidaires on vous brosse un portrait. J’ai même entendu parler de compétitions où vous n’aviez que quelques minutes pour séduire votre vis-à-vis. Il fallait être un sacré virtuose et je n’avais pas l’âme adéquate. J’égrenais ces annonces entassées les unes sur les autres, se bousculant pour essayer de passer les unes avant les autres dans un embouteillage réel. Laquelle croire ?

De nos jours, la rencontre se vend sur catalogue. Après la fermeture du petit commerce, ce sont les points de vente qui ont pullulé, puis pour des raisons d’économie, au troisième millénaire, tout s’achète directement de la fabrique, pardon, de l’unité de production. Même les mots avaient changés, tout était en mutation. Comment chacun sait quand on achète sur catalogue, on a souvent des surprises entre la photo, la description et la réalité.

De nos jours, la rencontre se vend sur catalogue. Après la fermeture du petit commerce, ce sont les points de vente qui ont pullulé, puis pour des raisons d’économie, au troisième millénaire, tout s’achète directement de la fabrique, pardon, de l’unité de production. Même les mots avaient changés, tout était en mutation. Comment chacun sait quand on achète sur catalogue, on a souvent des surprises entre la photo, la description et la réalité.

Elle

Fascinante de beauté

D’intelligence

De sensualité

Le silence se fait

Quand elle passe

Dans nos fantasmes nous mettons des mots sur les choses, la plupart du temps sans vraiment y penser. Comme on dit être sexy sans savoir de quoi on parle. A moins qu’on ne veuille détourner l’interdit qui régit la sexualité pour dire quand même quelque chose qu’on ne peut pas nommer, sous peine de sanction.

Moi qui avait passé des années à connaître juste une femme, je me demandais après la fin de cette histoire comment il serait possible de comprendre quelqu’un, d’un simple coup d’œil, en quelques mots de description. Et si le silence se fait sur son passage c’est parce que les femmes sont des proies. Quand on n’est pas chasseur, on est excommunié, dans une bataille où chacun veut devenir le chef de la meute et les avoir juste pour lui. On pouvait ne pas adhérer. La fin du deuxième millénaire et le début du troisième n’avaient rien changé à cela pour moi qu avait du mal à communiquer juste avec une personne à la fois.

Sylvie cherche

Un homme à sa mesure.

Comme vous vous feriez tailler un costume sur vos proportions. Sylvie cherche un homme à son niveau de supériorité sociale, sans le dire vraiment. Si l’on fouille un peu, la modestie n’est pas toujours le fort des chasseurs d’ « amour ». Qu’est ce que l’amour, celui du christ, des ébats sexuels où un sentiment indéfinissable et très prenant qui rend deux êtres dépendants l’un de l’autre. Ou peut-être juste l’un des deux. Un dominant et un dominé, comme dirait Fassbinder.

Mais en même temps il faut que je me projette comme un homme décrit par une annonce en lisant les portraits que les hommes se font d’eux-mêmes. Tenter d’y trouver ma place tant bien que mal.

Lui

Il a trente ans

Il réalise le tour de force

D’être beau

Grand

Intelligent

Cultivé

…Et charmant

Il a

En dehors

De ses qualités professionnelles

Vingt-deux mille francs

Un humour savoureux

Et de nombreux centres

D’intérêt

Il a une voiture de sport d’un modèle historique, il est toujours bien habillé. Cravaté car il navigue dans le monde des affaires. Pour ma part, ce conformisme de la tenue m’écrasait.

C’est un macho qui se déguise en séducteur. De séducteur en prédateur. Il accumule un tableau de chasse. Comment cela se gère t’il sur toute une vie.

Je le connais. Je les connais. Je connais mes congénères au point d’être dégoûté de leur humour misogyne. Je savais ce que la gent féminine ne savait pas et comment nous étions égarés nous les hommes, avec nos préjugés.

Nous allons vers des relations de plus en plus plastifiées.

Beau, grand, intelligent, il fait partie d’une élite choisie par le destin pour être un modèle de masculinité. A côté de lui, je ne suis qu’un nabot, disqualifié d’office. Je ne suis pas ce qu’on pourrait appeler beau. Quand je me regarde dans une glace ce n’est pas ce qui m’est renvoyé. Je ne suis pas grand, plutôt dans la moyenne discrète et je ne fais pas de body building. Je n’arrive certainement pas dans le peloton de tête.

Il ou elle adorent

La forte personnalité

Recevoir des amis

Et partager avec eux

Des moments chaleureux

Je savais bien que des gens pouvaient s’acoquiner sur de pareilles bases. Se soutenir dans leurs croyances. Elle se maquille parce que dans sa tête, il est profondément ancré qu’elle doit lui plaire mais lui ne se colorie jamais. Elle s’épille, il exhibe le système pileux de son thorax qui le fait ressembler à son ancêtres. Des moments où on se montre socialement. Des moments où l’on montre ce que l’on veut. Comment on voudrait être vu sans accéder à la face cachée de la lune que l’on a du mal à regarder. L’image fugace et factice sans jamais parler vrai. La vie comme un show, tout dans l’apparence. Mon vieux grigou de grand-père, qui en a collectionné des blondes, c’était dans les mœurs, disait « Ô toi le décoré de l’extérieur, comment vas-tu à l’intérieur ». Quant à ma personnalité, j’étais plutôt du genre à raser les murs en évitant les grands débats. Je n’ai pas beaucoup d’amis mais je partage quand même avec eu des moments chaleureux sans faire de bruit.

Vous possédez

Classe

Éducation

Et vous êtes décidés

A réussir votre vie

Dans tous les domaines

Vous seul(e) manquez.

A son bonheur

La classe et l’éducation, on y croit à vingt ans, quelques années plus tard c’est déjà du mensonge. Avec les années la scoliose ressort et on ne la cache plus, elle fait partie du portrait. Les prolétaires n’ont aucune chance, ce qui laisse la place aux autres. Ceux qui à force d’entraînement l’on acquise à l’arraché. Je n’avais pas le pouvoir du rouleau aplatisseur et je ne pouvais m’étendre sur plus que quelques domaines de la vie. Mon amplitude était ainsi très limitée. Je ne pouvais pas prétendre au challenge et je ne comprenais pas ce que voulais dire réussir sa vie, puisqu’elle n’avait rien d’un examen. Je la voyais plus comme un parcours d’obstacle et il n’était pas évident de pouvoir tous les éviter.

Mais elle était belle, elle, et elle me donnait du bonheur dans son infinie rigueur.

Sans parler de décider, avions nous vraiment la maîtrise des décisions que nous prenions, j’étais plus calculateur, je procédais comme d’antan les oracles. Je me disait ni oui ni non, j’attendais le vent favorable et parfois la mer était d’huile. Je serais plus du genre à faire les courses solitaires autour du monde dans l’océan de ma tête.

Elle

Très belle

Brune

Élégante

Et raffinée

Laborantine

La blondeur des blés mûrs

Un regard bleu de mer

La poésie est difficile à gérer tous les jours et l’inspiration peu propice à la traque. Elle était plutôt fluide, difficile à piéger Pour ce qui est des blés mûrs je ne les voyais qu’à une période de l’année. Quelquefois la sécheresse les brûlait dès le mois d’avril, sur les terres arides. Avec le temps elle se fanait. Dans un regard bleu de mer je me perdais comme dans un océan, il ne m’en fallait pas beaucoup. Mais une fois perdu, cela prenait du temps pour me retrouver. Le raffinement coûtait de l’argent et les milliards de pauvres de la planète passaient à côté sans le voir. Toute une vie.

Lui

Directeur de société

Grand

Bel homme

Trente huit ans

A l’excellente présentation

Classique

Plein d’énergie

D’humour

De punch

La routine n’est pas faite pour lui.

Il faut avoir l’air d’un pistolero, capable de dégainer plus vite que son ombre. Les femmes aiment ça, paraît il. Mais tous les hommes n’étaient pas des guerriers. J’étais plutôt du côté de l’intendance prenant un réel plaisir à faire la cuisine comme on compose des morceaux de musique. J’étais au pire aller un homme de troupes, un fantassin à qui la direction des choses échappait totalement. Mon énergie était fluctuante comme le climat et je faisais de l’humour noir quand j’étais en forme. La routine plus forte que moi, m’emportait et j’attendais toujours la sortie de l’œil du cyclone.

Il et elle voudraient

Créer un foyer

Chaleureux

Et accueillant

Où chacun trouve

Sa place

Et son sens

Mais en fait, une fois les masques abattus, ne seraient ils pas en quête de tendresse ? Nous étions tous des cro-magnons dissimulés, à la recherche du feu, pour lutter contre le froid de l’hiver et de l’humanité contradictoire. A la recherche de bras pour nous enlacer, de corps pour se réchauffer.

Lui

Intelligent

Cultivé

Que tout intéresse

Elle

Blonde

Aux yeux pétillants

Te dit à demain

Vu sous cet angle, c’est un couple prometteur qui se profile, entre intentions et réalité. Je ne dirais pas à demain à n’importe qui, après juste un clin d’œil, de peur de brûler dans les étincelles d’un regard.

Cher correspondant

Si tu réponds

Nous pouvons

Ensemble

Fonder un foyer harmonieux

Méthode efficace

La vie est une longue partie de poker, en répondant je pourrais perdre. J’aurais trop peur de la prétendue efficacité qui semble de plus en plus balayer nos existences. Je rêvais de rencontres simples, celles de la vie de tous les jours. Mais finalement, nos existences glissaient les unes à côté des autres, visqueuse, insaisissables. Incroyablement muettes.

La multitude accentuait la solitude puisque nous n’avions plus le temps de nous arrêter devant le nombre.

Il connaît

L’art de rester lui-même

En toute circonstance

Et apprécie

Par-dessus tout

Le naturel

L’humour

La simplicité

Vos enfants seront les bienvenus

Il faut aussi parfois passer par les arts martiaux pour jouer, alors que le mensonge faisait partie intégrante de nos vies. Quand on répond ça va alors que ça ne va pas du tout, qu’on ne dit pas tout, de peur de heurter, pour éviter le conflit, pour paraître gentil. Quand tu me dis que je suis beau alors que tu ne le penses pas une seule seconde. Et si les enfants ne m’aiment pas qu’adviendra t’il de notre association.

Bon à découper

Et à retourner au correspondant

Je vous aime numéro 97102

C’est ouvert tous les jours

De dix heures à dix neuf heures

Plus jamais seul(e)

Dès ce soir

D’autres ont réussi

Pourquoi pas vous

Là je voyais des colis avec des étiquettes d’expédition et la journée continue, la semaine sans fin, pour traiter mon cas comme dans une chaîne et comme au loto une probabilité de plus en plus aléatoire. Au même moment les humains étaient devenus ressources et la solitude un marché planétaire où vendre des antidotes. Comme toutes ces crèmes qui vous rendront votre peau d’hier quand le corps est une machine qui s’use. Comme ces docs qui parcouraient le Nouveau Monde avec des philtres et autres potions et qu’on ne voyait qu’une fois. Après avoir arnaqué le chaland, ils disparaissaient à jamais. La terre était vaste et jonchée de crédules prêts à croire au miracle.

Solitaires

Qui cherchent

L’âme sœur

Ayez le réflexe

Anti solitude

Pour réchauffer votre cœur

Cet hiver du troisième millénaire

Qui cherchez vous

Il n’y avait plus de fêtes de village, plus de village, que des images. La solitude était devenue un mal répandu, plus efficace que le sida. Un mal incurable pour lequel on passait des médecins aux marabouts puis aux rebouteux et enfin aux sorciers. Je cherche quelqu’un, je ne sais pas qui, peut-être pas une bouillotte pour mon cœur. L’hiver viendra me voler une autre année de mon existence, me soumettre à ses exigences.

Belle comme le jour

Et pourtant simple et sans prétention

Ou

Fabien huit ans

Et son père trente septembre

Rech.

Gent.

Et douce maman

Goûts simples

Souriante

Pour repartir

Sérieusement

Elle, fascinante de beauté, d’intelligence, de sensualité. Le silence se fait quand elle passe

Sylvie cherche un homme à sa mesure. Lui il a trente ans, il réalise le tour de force d’être beau, grand, intelligent, cultivé et charmant. Il a, en dehors de ses qualités professionnelles

(3300 dollars par mois), un humour savoureux et de nombreux centres d’intérêt. Il ou elle adorent la forte personnalité, recevoir des amis et partager avec eux des moments chaleureux .Vous possédez classe, éducation et vous êtes décidé à réussir votre vie dans tous les domaines, vous seul(e) manquez à son bonheur. Elle, très belle, brune, élégante et raffinée, laborantine, la blondeur des blés mûrs, un regard bleu de mer.

Lui directeur de société, grand, bel homme, trente huit ans, à l’excellente présentation, classique, plein d’énergie, d’humour, de punch, la routine n’est pas faite pour lui. Il et elle voudraient créer un foyer chaleureux et accueillant où chacun trouve sa place et son sens

Lui, intelligent, cultivé, que tout intéresse. Elle, blonde, aux yeux pétillants, te dit à demain, cher correspondant. Si tu réponds, nous pouvons, ensemble, fonder un foyer harmonieux.

Méthode efficace. Il connaît l’art de rester lui-même en toute circonstance et apprécie par-dessus tout le naturel, l’humour, la simplicité. Vos enfants seront les bienvenus

Bon à découper et à retourner au correspondant Je vous aime numéro 97102. C’est ouvert tous les jours, de dix heures à dix neuf heures. Plus jamais seul(e), dès ce soir. D’autres ont réussi, pourquoi pas vous. Solitaires qui cherchent l’âme sœur, ayez le réflexe anti-solitude

Pour réchauffer votre cœur cet hiver du troisième millénaire Qui cherchez vous ?

Ils se cherchèrent, se trouvèrent dans une nouvelle ère, celle du partenariat. Avec les ressources humaines, le couple devint une entreprise. Ils vécurent six mois, elle tomba enceinte, ils se séparèrent.

Une ère nouvelle venait de se consolider. Celle d’un oxymoron, le couple monoparental.

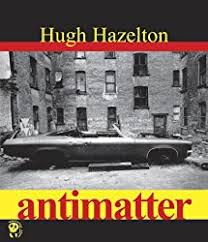

En el 2007 se imprime Latinocanadá: A Critical Study of Ten Latin American Writers of Canada. Esta obra es, sin lugar a dudas, el referente número uno, historicista y teórico, sobre la poesía y prosa ficcional de los autores hispano-canadienses. Hugh logra reunir autores, obras y dar cuenta de una temporalidad histórica literaria desde los inicios de las letras hispano-canadienses hasta el cierre de la edición, en el 2005. Una práctica académica nacida, como sabemos, del siglo de la Ilustración, cuyo fondo filosófico e histórico es la de ofrecer y establecer una literatura nacional, por medio de la idea de inicio y seguimiento histórico hacia un futuro colectivo. En este caso se reivindica, en la historia canadiense, la presencia de otra literatura ajena a la nacional reconocida, de autores de orígenes diversos a los del país de acogida. Aunque todo historial es siempre obras escogidas, unos autores en detrimento de otros, un punto de vista histórico personal, la labor de Hugh fue titánica pues retrasa los orígenes de nuestra literatura hispana, sus porqués y nuevas tendencias hasta el 2005. Como fundamento histórico, con ciertas ausencias en el contenido, el libro adquiere así el valor de dar un espacio y tiempo a la literatura escrita en español en Canadá, la de ubicarla como literatura dentro de otra literatura; la nacional canadiense. De esta suerte, la relevancia primordial de este libro, que le valió el premio de Mejor Libro por la Asociación Canadiense de Hispanistas, es la dar cuenta de un pasado, ponerle un presente y desearle un futuro a esta ficción y poesía “marginal o minoritaria.”

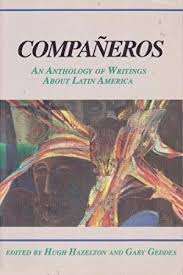

En el 2007 se imprime Latinocanadá: A Critical Study of Ten Latin American Writers of Canada. Esta obra es, sin lugar a dudas, el referente número uno, historicista y teórico, sobre la poesía y prosa ficcional de los autores hispano-canadienses. Hugh logra reunir autores, obras y dar cuenta de una temporalidad histórica literaria desde los inicios de las letras hispano-canadienses hasta el cierre de la edición, en el 2005. Una práctica académica nacida, como sabemos, del siglo de la Ilustración, cuyo fondo filosófico e histórico es la de ofrecer y establecer una literatura nacional, por medio de la idea de inicio y seguimiento histórico hacia un futuro colectivo. En este caso se reivindica, en la historia canadiense, la presencia de otra literatura ajena a la nacional reconocida, de autores de orígenes diversos a los del país de acogida. Aunque todo historial es siempre obras escogidas, unos autores en detrimento de otros, un punto de vista histórico personal, la labor de Hugh fue titánica pues retrasa los orígenes de nuestra literatura hispana, sus porqués y nuevas tendencias hasta el 2005. Como fundamento histórico, con ciertas ausencias en el contenido, el libro adquiere así el valor de dar un espacio y tiempo a la literatura escrita en español en Canadá, la de ubicarla como literatura dentro de otra literatura; la nacional canadiense. De esta suerte, la relevancia primordial de este libro, que le valió el premio de Mejor Libro por la Asociación Canadiense de Hispanistas, es la dar cuenta de un pasado, ponerle un presente y desearle un futuro a esta ficción y poesía “marginal o minoritaria.” Lo mismo hizo con el libro que editó con Gary Geddes: Compañeros: An Anthology of Writings About Latin America. Obra que reúne a escritores de Canadá, hispanos y de habla inglesa o francesa, cuyas plumas han escrito ficción y poesía sobre América Latina, desde México hasta la Patagonia, pasando por Haití. La relevancia de esta antología es la de juntar lo que de otra manera estaría disperso y casi perdido en el mar de ficciones sobre el tema en un país tan enorme. De nuevo, bajo la herencia cultural y filosófica de la Ilustración, el compendio es un trabajo de agrupación de textos de 84 autores –una selección con sus límites y tendencias subjetivas− cuyo fin es el de dar unidad y base histórica a los escritos canadienses sobre los países al sur de los EEUU.

Lo mismo hizo con el libro que editó con Gary Geddes: Compañeros: An Anthology of Writings About Latin America. Obra que reúne a escritores de Canadá, hispanos y de habla inglesa o francesa, cuyas plumas han escrito ficción y poesía sobre América Latina, desde México hasta la Patagonia, pasando por Haití. La relevancia de esta antología es la de juntar lo que de otra manera estaría disperso y casi perdido en el mar de ficciones sobre el tema en un país tan enorme. De nuevo, bajo la herencia cultural y filosófica de la Ilustración, el compendio es un trabajo de agrupación de textos de 84 autores –una selección con sus límites y tendencias subjetivas− cuyo fin es el de dar unidad y base histórica a los escritos canadienses sobre los países al sur de los EEUU.

Lecturas casi mensuales en donde él y la poeta y cantante Flavia García reúnen a escritores de tres orígenes lingüísticos diversos; español, francés e inglés. Invitan a poetas consagrados y otros menos conocidos, y siempre hay una sesión de micro abierto para cualquier voz poética. Las Dos Ciudades se acercan una a otra en estas noches. Se realiza un viaje por medio del verso, y en ello se integra el universo en español a las lenguas oficiales. Con lo que se rompe, al menos de momento, en esas tres o cuatro horas que dure el evento, la división entre literatura mayoritaria y minoritaria, lenguas oficiales y lenguas marginales. “No, ya no me gustaría volver a vivir en Chicago –me dijo Hugh sonriendo−. De hecho cuando regreso echo de menos al francés y a la efervescencia lingüística de aquí. Es verdad que hay una gran comunidad hispanohablante allá, con la cual tuve mucho contacto en mi juventud, pero el interrelación de los idiomas es menos fluida que en Montreal. Aquí es maravilloso como podemos vivir en varios idiomas el mismo día, incluso con la misma persona. Es lo bello de Montreal. Por eso me quedé, por eso escogí esta ciudad.”

Lecturas casi mensuales en donde él y la poeta y cantante Flavia García reúnen a escritores de tres orígenes lingüísticos diversos; español, francés e inglés. Invitan a poetas consagrados y otros menos conocidos, y siempre hay una sesión de micro abierto para cualquier voz poética. Las Dos Ciudades se acercan una a otra en estas noches. Se realiza un viaje por medio del verso, y en ello se integra el universo en español a las lenguas oficiales. Con lo que se rompe, al menos de momento, en esas tres o cuatro horas que dure el evento, la división entre literatura mayoritaria y minoritaria, lenguas oficiales y lenguas marginales. “No, ya no me gustaría volver a vivir en Chicago –me dijo Hugh sonriendo−. De hecho cuando regreso echo de menos al francés y a la efervescencia lingüística de aquí. Es verdad que hay una gran comunidad hispanohablante allá, con la cual tuve mucho contacto en mi juventud, pero el interrelación de los idiomas es menos fluida que en Montreal. Aquí es maravilloso como podemos vivir en varios idiomas el mismo día, incluso con la misma persona. Es lo bello de Montreal. Por eso me quedé, por eso escogí esta ciudad.”

The illusion to be in touch with…

The illusion to be in touch with… Your smiling face is on the screen and it’s talking to me

Your smiling face is on the screen and it’s talking to me